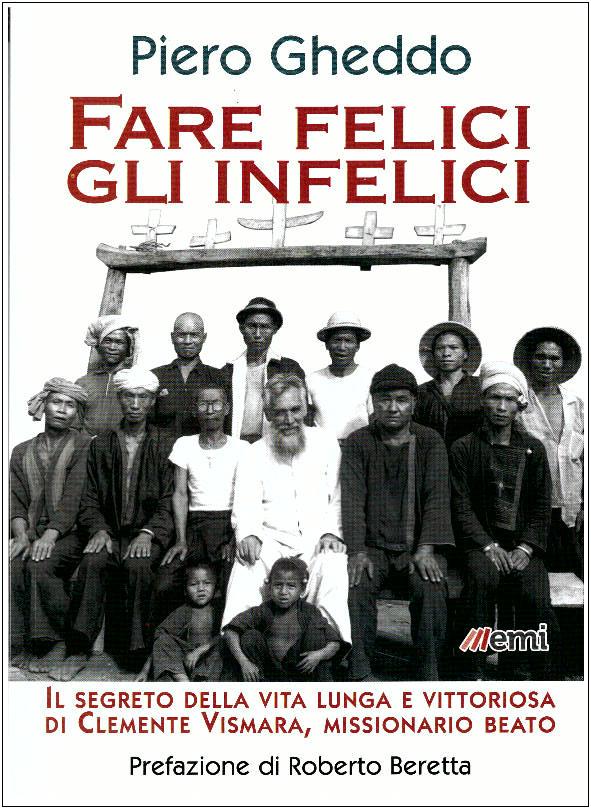

Prefazione al libro “Fare felici gli infelici”

«Padre Clemente aveva una spiritualità superficiale. Non era un uomo profondo, non faceva discorsi o ragionamenti. Per lui tutto era facile, semplice, bello. Basta amare il Signore e la gente e tutto è facile, non ci sono problemi”

O bella! Ma se la suora che ha pronunciato questa frase (ed era una religiosa che padre Vismara lo conosceva davvero a fondo, dopo anni e anni di vita missionaria in comune) aveva visto giusto, perché mai Piero Gheddo ha deciso di aggiungere alle biografie e alle raccolte di scritti del suo confratello - opere che già potrebbero bastare a conoscerne in modo sufficiente l’eccezionale personalità – anche questa specifica disamina della sua spiritualità?

Me lo sono chiesto, leggendo le pagine che seguono e riscontrando quasi ad ognuna che il brianzolo Clemente Vismara - eroico inviato del Vangelo per 65 anni in Birmania, provvidenziale promotore di sviluppo nel “Triangolo d’oro” anzi d’oppio, generoso benefattore dei senza-nulla che popolavano quelle foreste e montagne – di spiritualità non ne mostra nessuna, o quasi. La suora ha dunque ragione, ragionissima! Macché estasi, ma quali trasporti mistici, e del resto neppure periodi oscuri, travaglio di dubbi o macerazione di riflessioni profonde in cerca del perché e del come: per padre Clemente tutto è chiaro, solare, “facile”.

UN AIUTO PER LE MISSIONI:

il tuo 5 per 1000 può fare molto

per gli ultimi, per chi e' sfruttato, per difendere la vita

sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014

Facile? Sì, alla fine è “facile” persino vivere in condizioni impossibili come quelle della Birmania anni Venti, con nulla in tasca e paglia fradicia sopra la testa né alcun compagno accanto, anzi vedendoli morire giovani per la malaria e le privazioni, essendo consapevole di poter fare presto la stessa fine; “facile” purché tutto ciò sia accettato per un ideale altissimo, come egli stesso ha scritto una volta con spirito da soldato: “Pronti a morire, a tutto cedere, ma non mai a tradire la consegna neppure di un passo”. E dunque torniamo alla domanda di cui sopra: quale spiritualità oltre a questa ha, o può avere, un soldato (per la precisione: un ex sergente maggiore della Grande Guerra)?

La risposta è: nessuna, se per spiritualità s’intende un sistema articolato di ragionamenti sul sacro, un metodo originale d’indagine sul mistero dell’uomo e di Dio, una teoria acutamente dedotta da qualche rivelazione; e nemmeno qualora si pensi agli svolazzi di un’anima dedita alle meditazioni più acute, alle ricerche speculative o alle effusioni sentimentali sparse intorno ai temi della fede. Ma se invece si va cercando la solida consapevolezza del senso della vita, la serena convinzione del proprio stato, un rapporto umilmente realistico e dignitosamente umano col Supremo, uno sguardo buono sia verso il cielo che alla terra… allora sì, che padre Vismara può essere considerato un maestro della spiritualità.

Tutto nell’esperienza di quel missionario appare infatti fondato nella roccia di una razionalità molto pratica e insieme allargato al generosissimo spargimento degli affetti. Così il piccolo Clemente, da orfano precoce, impara (e se lo dice a chiare lettere) che “con l’aiuto di Dio devi cavartela da solo”; e si noti l’ossimoro: “da solo” ma “con l’aiuto di Dio”, cioè in realtà mai da solo, molto lontano dall’individualismo che conduce alla disperazione. La consapevolezza di tale incarnazione del sacro nella vita quotidiana gli si rafforza più tardi nelle trincee della mattanza europea del ’15-’18: “In guerra ho capito che solo per Dio vale la pena di spendere la vita”, spiega.

Ciò stabilito una volta per tutte, avanti dunque sulla strada della missione prescelta, senza farsi distrarre né fermare da nessuna difficoltà perché “questa guerra l’avevo voluta io!” e perché si trattava – a prova sperimentale di vita – dell’unica battaglia in cui importava militare.

Ma non solo: negli scritti di padre Clemente si legge un’autostima che potrebbe sembrare esaltazione megalomane di sé (come in questo passaggio: “Siamo noi la luce del mondo, il sale della terra!… Noi piccoli, deboli, indifesi e spersi, ma grandi come dei! Noi, i più forti e tenaci e rivoluzionari del mondo pagano”) e invece è consapevolezza profondamente cristiana della propria irripetibile vocazione d’uomo: “Ho sempre fortemente desiderato di lasciare un’impronta della mia vita – scrive Clemente -. Desidero lasciare un’impronta d’esser vissuto”; e ancora, provocatoriamente: “Io sono contento e felice di essere io e certamente anche tu sarai felice d’essere tu. Modestia a parte, ma persone come noi al mondo ce ne sono poche”.

Superbia? Sì, la più alta di tutte: “A me pare di aver raggiunto lo scopo della mia vita, essa è legata al perdermi per coloro che amo”. Cioè “fare felici gli infelici”. Ma non per masochistico annullamento di sé a favore del prossimo e in attesa di un possibile riconoscimento postumo – come purtroppo tanto spiritualismo angelicato ci ha abituato a sopportare nelle agiografie cattoliche -, bensì in virtù di un concretissimo voler bene per diventare subito felici: “A me basterebbe, per condurre vita allegra, avere almeno un orfanotrofio un po’ numeroso… Essi sono la mia famiglia, i miei genitori, tutti i miei parenti, tutta l’Italia intera; con loro non ho bisogno di cercare altro affetto, con loro sono felice e di tutto risarcito. Altrettanto poi io sono per loro, credo”.

Padre Gheddo – il quale è un prete – ci tiene a sottolineare che il suo confratello pregava moltissimo, recitava tot di rosari e adempiva con scrupolo i doveri devozionali del clero; e certo dirà il vero (“Soprattutto pregavo molto – scrive d’altronde padre Clemente stesso, ricordando i suoi inizi nella foresta – perché capivo che solo con l’aiuto di Dio avrei potuto sopravvivere in quella desolazione e isolamento assoluto”: anche qui, comunque, è un pregare alquanto concreto…).

Però confesso che non è quella la “spiritualità” che ha stupito me laico. Sono piuttosto ammirato dall’umanissima “fame” di vita, di felicità, infine d’amore che Vismara rivela anche per iscritto: “Il missionario sazio è un missionario fallito”, annota acutamente; e riprendendo altrove lo stesso pensiero: “Per quanto ci si affanni non si diventa mai sazi. E si vuole, si vuole… Figurati che io voglio persino… il Paradiso, dove ci sarà, penso, tutta gente per bene”.

Ecco la radice “spirituale” della prodigiosa attività (qualcuno la giudicherà attivismo) del missionario lombardo: è esattamente perché stimava la sua vita come dono unico e preziosissimo, che Vismara è andato a “perderla” nel fondo di un villaggio birmano. “Povero Clemente, che vita conduci, perché mai ci hai lasciati? Ti mancava forse qualche cosa?” - si domanda una volta considerando per un momento la sua condizione con occhi solo umani; ma subito dopo si risponde secondo la più oggettiva visione che presiede all’intero suo sistema di pensiero: “Coraggio Clemente, tu hai indovinato lo scopo della vita”…

Estremo realismo insomma: “Un missionario che non dona la propria pelle è inutile, è niente. I pagani esigono la pelle, nient’altro che la pelle, tutta la pelle, altrimenti non ci credono affatto”. E nel medesimo tempo massima elevazione sopra ogni ansia mondana: “Sii un poco poetico. Guarda le cose e le persone che ti circondano, la vita che ti pulsa accanto e così l’attesa non ti peserà”. Ecco il segreto della spiritualità – se esiste – di padre Clemente Vismara; o, come lui lo chiama, ecco “il midollo della felicità terrestre e celeste”: lasciarci la pelle per “far felici gli infelici”. Cominciando da se stesso.

Roberto Beretta

SOSTIENI INIZIATIVE MISSIONARIE!

con il tuo 5 per 1000 è semplice ed utilissimo.

Sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014